Editoriale per DOMANI

Una possibile soluzione alla crisi di Governo potrebbe essere meno complicata di quanto sembri. È sotto gli occhi, in bell’evidenza, come in un racconto di Edgar Allan Poe, per nulla celata, anzi. Minority Government and Majority Rule è il titolo di un celebre volume di Kare Strøm che analizza i cosiddetti governi di minoranza, i quali pur non beneficiando della maggioranza assoluta di seggi in Parlamento conseguono la governabilità e la stabilità. I fattori che hanno reso tali risultati possibili derivano sia da elementi contestuali che strutturali. I “governi di minoranza” e la “regola maggioritaria” esistono grazie a partiti solidi, disciplinati, coesi. Con una forza parlamentare di almeno un terzo e con l’opposizione divisa, comunque non in grado di coalizzare il resto della maggioranza parlamentare, e la benevolenza di partiti ideologicamente prossimi. L’aspetto ideologico è determinante poiché partiti pure in grado teoricamente di far bocciare l’esecutivo in carica, preferiscono tatticamente e strategicamente tenerlo in sella al fine di negoziare politiche, in taluni casi posti, e anche di trarne benefici elettorali. Storicamente è quanto avvenuto nei paesi scandinavi, in particolare in Svezia laddove il partito comunista non sosteneva, ma non osteggiava i socialdemocratici, coi quali in qualche misura dialogava e negoziava. Un po’, mutatis mutandis, quanto succede dal 2019 in Portogallo con il PS e la sinistra “estrema”.

I governi di minoranza sono comunemente, ed erroneamente, considerati un ossimoro, una bestemmia per la sacralità rituale del principio maggioritario, un’eccezione, necessità temporale. In Europa dal dopoguerra i governi rimasti in carica grazie al sostegno di una minoranza di parlamentari sono all’incirca un terzo del totale, con una dinamica analoga anche nella zona orientale post 1989. Tali esecutivi riescono non solo a durare, ma anche a produrre politiche pubbliche. Quanto i governi “maggioritari”.

I governi di minoranza sono comunemente, ed erroneamente, considerati un ossimoro, una bestemmia per la sacralità rituale del principio maggioritario, un’eccezione, necessità temporale. In Europa dal dopoguerra i governi rimasti in carica grazie al sostegno di una minoranza di parlamentari sono all’incirca un terzo del totale, con una dinamica analoga anche nella zona orientale post 1989. Tali esecutivi riescono non solo a durare, ma anche a produrre politiche pubbliche. Quanto i governi “maggioritari”.

Esecutivi di “minoranza” in Italia si sono avuti tra gli anni Sessanta e Ottanta, allorché la Democrazia cristiana procedeva a governi “monocolore” per stemperare tensioni interne alle fazioni, negoziare con gli alleati futuri, rimodulare gli assetti ministeriali, ma anche dopo il 1992 con assenza di maggioranza al Senato per Silvio Berlusconi nel 1994 e per Massimo D’Alema alla Camera nel 1999.

Tra il 1948 e il 2020 in Italia si sono succeduti 63 governi la cui durata media è stata di circa un anno. I Presidenti del Consiglio dei Ministri che li hanno guidati sono stati 29. A fronte di una durata media di 2.6 anni in Spagna con sette capi di governo, 3 anni in Germania con 8 cancellieri, 2.7 anni nel Regno Unito con 15 primi ministri.

Quindi il problema non è (solo) l’ampiezza della maggioranza, ma la sua natura. Le coalizioni italiane erano, e sono, litigiose, conflittuali, a tratti inconcludenti, inefficaci. Le tensioni dipendono dal tipo di partito/i che sostiene il Governo e ciò ne condiziona la durata e l’operatività. La quale nel caso dei “governi di minoranza” può essere accresciuta perché sono costretti a correre e sfidare continuamente gli avversari.

In Italia non ci sono partiti di governo come quelli scandinavi… solidi, disciplinati, coesi, ideologicamente coerenti, programmatici. La disciplina di partito è derubricata a orpello folkloristico del passato, a stalinismo ritorsivo delle libertà individuali, mentre l’andamento individualista, individuale, individualizzato e la ricerca della “felicità” e della fortuna politica personali sono declamate come virtù rinascimentali di esaltazione dell’azione e della volontà razionale. Il peana ultraliberista dall’economia e finanza applicato alla democrazia parlamentare. Con un minimo di prospettiva comparata, librata nello spazio e nel tempo, si vedrebbe, ad esempio, che la coerenza dei partiti americani, tanto celebrati in questi mesi (passerà), ha accresciuto negli ultimi anni il livello di disciplina interna. Con esiti negativi sullo storico pragmatismo in termini di approvazioni di politiche pubbliche condivise, ma con effetti positivi per talune questioni quali la programmazione e attuazione di riforme.

L’esecutivo “Conte II” potrebbe avviarsi dunque ad essere un governo di “minoranza” (quantomeno al Senato) ovvero decidere di costruire una coalizione con una maggioranza ancora più disomogenea anche rispetto al recente passato. Alcuni autori, eccentrici rispetto alla letteratura, li chiamano governi di maggioranza relativa, ma la questione rimane, non nominale, ma sostanziale. Il punto è pertanto politico.

Paradossalmente, ma non troppo, l’esecutivo Conte sarebbe più solido se decidesse di centrare l’azione parlamentare e di governo soltanto sulle forze costitutive, ossia Leu, PD e M5s. Sfidando in ciascuna occasione non la sorte, ma la solerzia degli avversari. Della destra, ma anche della palude non “moderata”, semmai centrista (per carità, le definizioni!), ma opportunista e trasformista. Rispetto ai governi di minoranza “classici” siamo di fronte al problema “coalizione”, ossia a più partiti e anche piuttosto eterogenei. Soprattutto per la “non” scelta, almeno non palese, del M5s. Che pure deve decidere se entrare, e rimanere, nel campo europeista/progressista ovvero tornare tra le fauci del populismo antistituzionale.

Senza Renzi il governo potrebbe teoricamente consolidarsi e rafforzarsi, ma ovviamente dipende dagli attori e, come detto, dal profilo e dalla omogeneità/prossimità ideologica dei componenti l’alleanza. L’orizzonte “coalizione di maggioranza” oltre che legittimo è una sfida ambiziosa. Espone l’esecutivo a una permanente roulette russa, a negoziazioni che generano micro-politiche (perniciose specialmente in questa fase storica) e alimentano lo scambio clientelare.

Un governo di minoranza, con un orizzonte temporale di circa due anni, potrebbe concentrarsi su alcuni punti programmatici (istruzione, lavoro, industria, tassazione, sanità) con progetti ambiziosi, ma ben definiti e chiaramente identificabili dalla maggioranza e dai cittadini. La navigazione sarebbe perigliosa, certo, ma non più che in una coalizione nella quale la varianza interna aumenterebbe in quantità e “qualità” rispetto a quella dell’alleanza appena disfatta. La storia militare è densa di casi in cui poche e organizzate truppe hanno tenuto testa, o sconfitto, masse e avversari numerosi ma indisciplinati.

L’opzione minoritaria e la prospettiva di un’azione coerente e mirata sarebbero anche un argomento ragionevole da sottoporre al Quirinale, anche in vista del semestre bianco durante il quale le turbolenze parlamentari e lo stallo decisionale sarebbero dietro l’angolo con un Governo esposto ai venti del negoziato perenne con singoli.

Lo scenario del governo di minoranza è plausibile, possibile e politicamente ragionevole. Dipende dagli attori politici, partiti e leader, decidere se intraprenderlo, deliberatamente quale opzione di lungo periodo.

Superando la distanza ideologica, e il livello di polarizzazione parlamentare e sociale, è possibile che si verifichino alleanze tra partiti all’opposto del continuum tra (estrema) destra e (estrema) sinistra. Ad essere esautorato è il “centro” in un’alleanza tra destra e sinistra, il cui grado di estremismo dipende ovviamente dal contesto nazionale, dal periodo storico, dai partiti. Raro, invero, che accada, ma è successo anche al di fuori della Trinacria. Recentemente la coalizione in Austria tra i Verdi e i popolari di centro-destra (in passato alleati dell’estrema destra di Jörg Haider) richiama in parte lo scenario dell’alleanza tra “estremi”. Viceversa, le coalizioni “anomale”, tra avversari dichiarati e storici, in Europa si sono avute sotto forma di Große Koalition. La grande coalizione si ebbe tra l’altro per molti anni proprio in Austria, per ragioni storiche, non facilmente riproducibili altrove, di divisione in “pilastri” sociali ed economici/politici. In Germania (1966-69) allorché i liberali abbandonarono la CDU per allearsi con i socialdemocratici, e infine quasi ininterrottamente dal 2005. Il che rappresenta un problema soprattutto per l’SPD in cerca di identità, leadership, e politiche oltre che di voti per rispondere alla sfida dei Verdi, della sinistra e della rinnovata classe dirigente cristiano-democratica. Tra gli altri casi degni di nota, il Portogallo che per ragioni congiunturali nel 1983-85 vide la coalizione tra socialisti e socialdemocratici (di centrodestra), in un paese in cui le estreme contano pochissimo.

Superando la distanza ideologica, e il livello di polarizzazione parlamentare e sociale, è possibile che si verifichino alleanze tra partiti all’opposto del continuum tra (estrema) destra e (estrema) sinistra. Ad essere esautorato è il “centro” in un’alleanza tra destra e sinistra, il cui grado di estremismo dipende ovviamente dal contesto nazionale, dal periodo storico, dai partiti. Raro, invero, che accada, ma è successo anche al di fuori della Trinacria. Recentemente la coalizione in Austria tra i Verdi e i popolari di centro-destra (in passato alleati dell’estrema destra di Jörg Haider) richiama in parte lo scenario dell’alleanza tra “estremi”. Viceversa, le coalizioni “anomale”, tra avversari dichiarati e storici, in Europa si sono avute sotto forma di Große Koalition. La grande coalizione si ebbe tra l’altro per molti anni proprio in Austria, per ragioni storiche, non facilmente riproducibili altrove, di divisione in “pilastri” sociali ed economici/politici. In Germania (1966-69) allorché i liberali abbandonarono la CDU per allearsi con i socialdemocratici, e infine quasi ininterrottamente dal 2005. Il che rappresenta un problema soprattutto per l’SPD in cerca di identità, leadership, e politiche oltre che di voti per rispondere alla sfida dei Verdi, della sinistra e della rinnovata classe dirigente cristiano-democratica. Tra gli altri casi degni di nota, il Portogallo che per ragioni congiunturali nel 1983-85 vide la coalizione tra socialisti e socialdemocratici (di centrodestra), in un paese in cui le estreme contano pochissimo. I principii, le regole – quelle scritte e le prassi -, i rapporti di forza, gli interessi nazionali, i patti siglati e quelli da concludere, i negoziati e le trattative. Un insieme, una fitta rete di relazioni che pongono l’Italia in un contesto ben più ampio di una conferenza stampa o di una passeggiata a favore di telecamera.

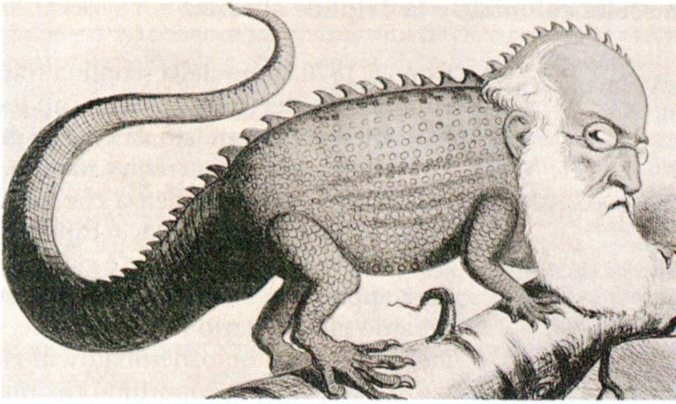

I principii, le regole – quelle scritte e le prassi -, i rapporti di forza, gli interessi nazionali, i patti siglati e quelli da concludere, i negoziati e le trattative. Un insieme, una fitta rete di relazioni che pongono l’Italia in un contesto ben più ampio di una conferenza stampa o di una passeggiata a favore di telecamera. Le maschere in antropologia servono per celare e disvelare, allo stesso tempo. Nascondono la vera identità di chi le indossa, e contemporaneamente indicano un messaggio altro. Tutelano le fattezze del mascherato ché altrimenti si violerebbe il tabù della segretezza, e rappresentano e identificano il soggetto che la maschera descrive e “contiene”. Uno sciamano, un giullare, un guerriero, un attore, un poeta, un religioso in talune processioni, una dama veneziana, una danzatrice malesiana, un defunto, un cantastorie… utilizzano una maschera nell’esercizio della loro funzione.

Le maschere in antropologia servono per celare e disvelare, allo stesso tempo. Nascondono la vera identità di chi le indossa, e contemporaneamente indicano un messaggio altro. Tutelano le fattezze del mascherato ché altrimenti si violerebbe il tabù della segretezza, e rappresentano e identificano il soggetto che la maschera descrive e “contiene”. Uno sciamano, un giullare, un guerriero, un attore, un poeta, un religioso in talune processioni, una dama veneziana, una danzatrice malesiana, un defunto, un cantastorie… utilizzano una maschera nell’esercizio della loro funzione. Verrebbe quasi da essere solidali con il magnate americano che pure non ha mai fatto o detto nulla che facesse presagire un mandato presidenziale all’insegna del rispetto delle istituzioni, della democrazia, dei diritti delle minoranze, della cooperazione pacifica e della riconciliazione nazionale. Gli arroganti, i potenti e i prepotenti ispirano quasi sempre umana pietas quando si avviano sul viale del tramonto, fisico e politico. Ma siccome siamo politica e non una congrega è necessario misurare i politici secondo i loro atti.

Verrebbe quasi da essere solidali con il magnate americano che pure non ha mai fatto o detto nulla che facesse presagire un mandato presidenziale all’insegna del rispetto delle istituzioni, della democrazia, dei diritti delle minoranze, della cooperazione pacifica e della riconciliazione nazionale. Gli arroganti, i potenti e i prepotenti ispirano quasi sempre umana pietas quando si avviano sul viale del tramonto, fisico e politico. Ma siccome siamo politica e non una congrega è necessario misurare i politici secondo i loro atti.